De la Première Guerre mondiale à l’ère Trump : une brève histoire de l’exil scientifique

Alors que trois chercheurs sur quatre songent à fuir les États-Unis pour échapper à la politique trumpienne, Usbek & Rica revient sur les périodes clés qui ont façonné la notion d’exil scientifique et se projette sur son évolution à venir.

En prenant la tête du Département de l’Efficacité gouvernementale (DOGE), Elon Musk avait promis d’« envoyer des ondes de choc dans le système ». Le milliardaire, chargé de diviser par trois les dépenses des États-Unis, ne s’est pas fait prier puisqu’il a supprimé plus de 62 000 emplois fédéraux en seulement deux mois, d’après le cabinet de recrutement américain Challenger, Gray & Christmas.

Doublés de coupes budgétaires drastiques et d’une censure ostentatoire, ces licenciements massifs ont convaincu bon nombre de scientifiques américains de fuir leur pays pour poursuivre leurs recherches à l’étranger. Un mouvement que le président de l’université d’Aix-Marseille (AMU), instigateur du programme Safe Place for Science, qualifie de « nouvelle fuite des cerveaux ». « On a reçu une centaine de candidatures de scientifiques américains depuis le 6 mars », décompte Éric Berton, qui s’est engagé à en accueillir 15 au sein de l’AMU. Outre la France, certains lorgnent sur le Canada et l’Allemagne pour échapper à ce que la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte décrit comme une « chasse aux sorcières ».

Encore difficile à quantifier, ce phénomène d’exil de scientifiques américains pourrait bien s’accentuer à mesure que les coupes budgétaires imposées par Donald Trump et son « first buddy » Elon Musk se durcissent. Trois chercheurs sur quatre songent déjà à quitter les États-Unis, d’après un sondage paru ce week-end dans la revue scientifique Nature. Dans la presse internationale, on prédit carrément un « exode » de chercheurs états-uniens vers l’étranger (dixit Business Insider).

À lire aussi : Le témoignage de trois scientifiques qui envisagent de fuir les États-Unis

Pour mieux saisir ce bouleversement en cours, Usbek & Rica a voulu en savoir plus sur la notion d’exil scientifique et son évolution dans le temps. Persécutés pour leur engagement politique, pour la nature de leurs recherches, leur religion ou encore leur orientation sexuelle, les parcours de réfugiés scientifiques reflètent « la complexité des contextes géopolitiques contemporains », nous explique Pascale Laborier, professeure de science politique à l’Université Paris Nanterre. Figurant parmi les première cibles des obscurantismes, certains font ainsi face à « des risques physiques directs – torture, emprisonnement, exécution-, mais également des formes de répression plus insidieuses, telles que la censure académique ou les restrictions à la mobilité professionnelle ».

De la révolution russe de 1917 à la guerre en cours en Ukraine, nous nous sommes penchés sur des périodes historiques clés de l’exil scientifique tout en explorant des scénarios possibles pour son avenir.

Le tournant de la Première Guerre mondiale

Retrouver la trace des tout premiers réfugiés scientifiques n’est pas une mince affaire tant les archives sont parcellaires et les experts en la matière peu nombreux. En farfouillant dans les recoins du net, on tombe sur quelques exemples épars – et parfois anecdotiques – de déplacements de scientifiques. On apprend ainsi qu’en 529, l’empereur byzantin Justinien a décidé de fermer l’école néoplatonicienne d’Athènes sur fond de rivalité théologique, poussant de nombreux savants à s’exiler en Perse.

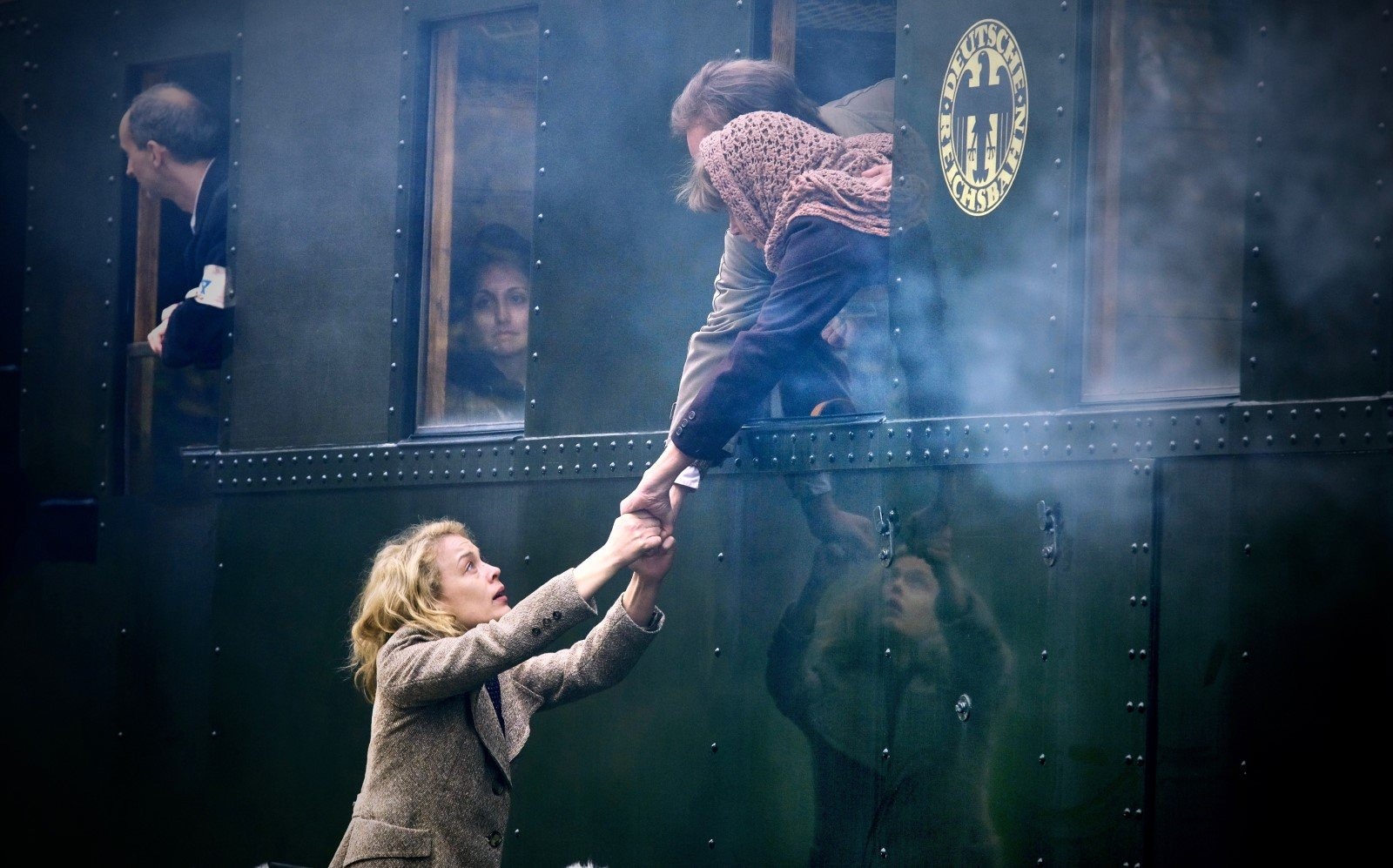

Une multitude d’autres déplacements contraints d’universitaires suivront au gré des recompositions politiques et des révolutions au cours de l’histoire. Mais c’est au début du 20e siècle, en particulier durant la Première Guerre mondiale, que le concept contemporain d’« exil scientifique » prend véritablement forme. « Dès l’invasion de l’armée allemande sur le territoire belge en 1914, des universitaires et étudiants belges gagnent la France et le Royaume-Uni et trouvent refuge dans des universités comme La Sorbonne ou Cambridge », nous raconte Pascale Laborier. Durant cette période, l’Europe assiste à d’autres déplacements importants dont ceux d’étudiants et intellectuels russes qui craignent les répercussions de la Révolution de 1917.

C’est dans ce contexte de déplacements majeurs que naissent les premiers dispositifs d’accueil spécifiques pour les réfugiés, à l’image du fameux passeport Nansen créé en 1922 pour permettre aux réfugiés russes de quitter leur pays. Une attention particulière est aussi portée aux intellectuels qui, cette année-là, sont plus d’une centaine à être expulsés par le régime soviétique. Des établissements d’enseignement supérieur russes sont créés et des « bourses de secours » sont accordées aux étudiants fuyant la révolution.

L’exode des intellectuels hors de l’Allemagne nazie

Tout comme le physicien Albert Einstein et la philosophe Hannah Arendt, de nombreux intellectuels fuient l’Allemagne à l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en 1933. Cet exode concerne au total 5 500 universitaires, écrivains, artistes et journalistes juifs, visés par les attaques récurrentes et virulentes du parti nazi NSDAP.

En soutien aux scientifiques juifs et autres intellectuels fuyant les persécutions en Europe, le biochimiste Louis Rapkine – un Russe exilé en France – crée en 1936 le Comité français pour l’accueil et l’organisation du travail des savants étrangers. Le but : attribuer une bourse d’un an aux chercheurs persécutés dans leur pays pour les accueillir en urgence. « La création de ce comité est importante car elle marque le début de l’accueil structuré de scientifiques en exil en France », note Laura Lohéac, directrice exécutive du Programme d’Accueil en Urgence des Scientifiques et Artistes en Exil (PAUSE). Mais il faudra attendre 1952 et la création de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) pour que le pays institutionnalise son dispositif d’accueil des victimes de conflits.

Purges d’Est en Ouest

Quasiment 20 ans après la naissance de l’Ofpra, la France ratifie en 1971 la convention de New York, dite « de Bellagio », qui élargit le statut de réfugié à toute personne menacée dans son pays. À cette époque, les libertés académiques sont gravement menacées par des régimes totalitaires ou autoritaires, comme l’URSS qui exerce un contrôle strict sur la science à coups d’assassinats, d’arrestations, de licenciements et de censure.

Autre localisation, même procédés : la dictature militaire de l’Uruguay, instaurée après un coup d’État en 1973, s’en prend rapidement aux élites intellectuelles. La seule université du pays, l’Université de la République, passe alors sous le contrôle de l’armée. Les activités d’enseignement sont suspendues et plus de 45 % des membres du corps professoral sont licenciés. Certains sont emprisonnés, torturés, assassinés ou portés disparus. Face à cette répression, environ 10 % de la population uruguayenne émigre, dont une partie de scientifiques encore difficilement quantifiable.

En Uruguay, la longue quête des disparus de la dictature se heurte au silence des militaires

— Médias 🇫🇷 (@mediasfr.skyfleet.blue) 22 November 2024 at 17:02

[image or embed]

Un autre cas marquant est celui de l’Iran. Après la Révolution islamique de 1979, les universités iraniennes deviennent la cible de purges régulières. Des dizaines de milliers d’intellectuels quittent le pays chaque année, provoquant une pénurie d’universitaires. En 2009, l’Iran arrive carrément en tête de liste des nations perdant le plus d’universitaires, avec au compteur entre 150 000 et 180 000 départs d’intellectuels chaque année.

L’assassinat de l’archéologue Haled Al-Assad en Syrie, déclencheur d’une mobilisation internationale inédite

L’assassinat de Khaled al-Asaad, archéologue et directeur du site antique de Palmyre, en Syrie, par l’organisation État islamique marque un nouveau tournant dans l’histoire de l’exil scientifique. Son exécution en 2015 donne lieu à une mobilisation inédite de la communauté scientifique internationale. En France émerge l’idée de lancer un programme d’accueil d’urgence des scientifiques persécutés. Cette idée donnera naissance, deux ans plus tard, au dispositif PAUSE chargé de faciliter l’accueil des scientifiques en exil dans le pays – dispositif ensuite étendu aux artistes. « Les premières candidatures venaient principalement de chercheurs syriens, relate la directrice exécutive du programme Laura Lohéac, mais également d’universitaires turcs ».

Et pour cause : après la tentative de coup d’État en 2016, le gouvernement turc expulse ou emprisonne des centaines de chercheurs et d’universitaires taxés d’être des opposants politiques. Plus de 21 000 fonctionnaires du ministère de l’Éducation sont suspendus. Quelque 1 500 recteurs et doyens d’universités sont contraints à la démission et 19 universités ferment leurs portes.

« Les raisons qui poussent les chercheurs à l’exil varient en fonction du contexte politique »Marion Gués Lucchini, du programme d'accueil de scientifiques PAUSE

Depuis sa création, le programme PAUSE a soutenu plus de 580 scientifiques en danger, issus d’une quarantaine de pays. « Chaque situation est unique, note Marion Gués Lucchini, responsable du plaidoyer et des relations internationales au sein de PAUSE. Les raisons qui poussent les chercheurs à l’exil varient en fonction du contexte politique ». Et d’exemplifier : « Dernièrement, avons accueilli une chercheuse brésilienne menacée par le régime de Bolsonaro pour avoir travaillé sur l’impact des pesticides sur l’environnement et la santé ».

L’accueil d’urgence des scientifiques ukrainiens puis gazaouis

En février 2022, PAUSE a enregistré un afflux inédit de demandes d’expatriation suite à l’invasion russe de l’Ukraine. Grâce à un dispositif d’urgence, le programme a accueilli quelque 200 scientifiques ukrainiens et une centaine de scientifiques russes. À ce jour, très peu ont pu repartir en Ukraine du fait du prolongement de la guerre. D’après les dernières estimations parues dans la revue Humanities and Social Sciences Communications en décembre 2023, 18% des scientifiques ukrainiens ont fui leur pays.

Fin 2023, un dispositif d’urgence similaire a été mis en place pour aider des scientifiques et artistes Palestiniens à échapper aux bombes israéliennes. Parmi la cinquantaine de personnes ayant fait appel à PAUSE, « la moitié sont toujours bloqués à Gaza, soumis à un blocus et à des bombardements incessants, s’inquiète Laura Lohéac. Cela fait des mois qu’avec le ministère des Affaires étrangères on essaye de les faire sortir, en vain » .

Et maintenant, quid des Etats-Unis ?

Outre-Atlantique, la situation est manifestement beaucoup moins urgente. Contrairement aux universitaires ukrainiens et palestiniens, « les scientifiques américains ne sont pas exposés à des menaces physiques ni à des risques d’emprisonnement, compare Laura Lohéac. Toutefois, au vu de l’évolution actuelle des événements aux États-Unis, cela pourrait arriver ».

En seulement trois mois, Donald Trump a orchestré le licenciement de dizaines de milliers d’employés fédéraux, interdit l’usage de centaines de mots dans les documents officiels et imposé des coupes budgétaires drastiques, mettant en péril la pérennité de la recherche scientifique au sein du pays. L’université Johns Hopkins, située à Baltimore, s’apprête ainsi à dire au revoir à 2 000 de ses employés en raison de la baisse des financements et Harvard a d’ores et déjà gelé les embauches. « Ce phénomène ne menace pas seulement la science aux États-Unis, mais également la science mondiale, avertit la professeure en science politique Pascale Laborier, également membre du programme PAUSE. Le déclin de la recherche pourrait avoir des effets dévastateurs dont nous ne pouvons encore prendre la mesure et dont on ne se relèvera pas avant plusieurs années ».

« Le déclin de la recherche pourrait avoir des effets dévastateurs dont on ne se relèvera pas avant plusieurs années »Pascale Laborier, professeure en science politique à l'Université de Nanterre

Cette situation présente une certaine ironie pour les États-Unis qui, au cours de l’histoire, se sont illustrés à maintes reprises comme terre d’accueil pour des universitaires persécutés. Ce paradigme, aujourd’hui en pleine bascule, a commencé à s’inverser dès le premier mandat de Donald Trump. Un an après son arrivée à la Maison blanche, le président américain a lancé le programme « China Initiative » pour lutter contre l’espionnage économique chinois. Résultat : des dizaines d’universitaires sino-américains ont été accusés de fraude, parfois sans preuve. 250 universitaires ont ainsi perdu leur emploi. Cette politique discriminatoire a poussé bon nombre de scientifiques sino-américains à l’exil. D’après une étude parue en 2023, les départs de scientifiques nés en Chine mais basés aux États-Unis ont augmenté de 75 % à cette époque.

Vers des exils climatiques

D’après le dernier rapport de l’Academic Freedom Index, 3,6 milliards de personnes vivent aujourd’hui dans des pays où la liberté académique est totalement restreinte. Une situation qui ne fait qu’empirer depuis plusieurs décennies et qui risque encore de s’aggraver à l’avenir. « Les scientifiques sont parmi les premières cibles des obscurantismes contemporains, analyse Pascale Laborier. La restriction de leur liberté académique est un signe avant-coureur des démocraties en péril ». Du côté du programme PAUSE, on s’attend à une hausse du nombre de réfugiés scientifiques avec la montée de régimes autoritaires dans des pays démocratiques comme les États-Unis.

À cela s’ajoute la crise écologique qui contraindra des populations entières à l’exil dans le futur et mènera à une relocalisation des centres de recherche et de leurs scientifiques. « Le déplacement des institutions et des populations face aux menaces climatiques devient une question cruciale, confirme la professeur de science politique. Des réflexions existent déjà sur ce sujet, notamment concernant les territoires menacés par la montée des eaux », à l’instar de l’archipel des Tuvalu qui sera complètement submergé d’ici la fin du siècle et qui, en 2022, prévoyait de se dupliquer dans le métavers pour préserver son histoire, sa culture mais aussi son statut.

Kioa, une île refuge pour les habitants des Tuvalu menacés par la montée des eaux

— Le Monde en Feed – non-officiel (@lemonde.skyfleet.blue) 24 November 2023 at 05:03

[image or embed]

Pour Marion Gués Lucchini, de nouveaux programmes de protection de chercheurs en danger devront être mis en place dans les années à venir pour répondre à cette nouvelle urgence. « D’ici 2050, plus d’un milliard de personnes pourraient être déplacées, principalement en interne (contrairement à d’autres épisodes d’exil scientifique, ndlr), pointe la responsable du plaidoyer et des relations internationales du programme PAUSE. Il faudra travailler à l’établissement de programmes de protection de chercheurs en danger dans des pays dits du Sud, pour leur permettre d’accompagner au mieux leurs scientifiques contraints à l’exil climatique ». Et de conclure : « Il n’y a pas que l’Occident qui a un rôle à jouer dans la protection des libertés académiques ».